斑岩铜多金属成矿系统定位

斑岩铜矿床是全球最重要的铜矿勘查类型。文章从大地构造环境、成矿岩套、矿化组合及成矿蚀变等方面,分析了斑岩铜多金属成矿系统的主要控制因素和定位规律,提出斑岩铜多金属成矿系统主要发育在陆相中酸性火山-侵入杂岩区,受成矿斑岩体和围岩建造的双重控制,以成矿斑岩体为中心,发育斑岩型-矽卡岩型-Manto型-隐爆角砾岩型-高硫(HS)型-中硫(IS)型-脉状等矿化类型的有序组合,具有产于火山盖层和(含细碎屑岩-碳酸盐建造)火山基底岩系的双层矿化结构。斑岩铜多金属成矿系统定位预测主要遵循4项基本规律:① 斑岩主矿体+“卫星矿床(体)”的矿化结构,各矿化类型及其空间结构互为找矿标志;② 多中心成矿规律,在矿集区或矿田范围内常发育多个成矿斑岩体,构成多个斑岩成矿中心;③ 富矿体赋存规律,主要包括次生富集带、有利矿化类型和叠加富集等;④ 构造改造再定位规律,预测被成矿后断裂错移的矿床(体)。文章以西藏巨龙矿区、塞尔维亚Timok矿集区MG靶区和黑龙江铜山矿区为例,诠释了应用斑岩成矿系统分析、成矿系统缺位找矿和成矿后断裂错移矿体预测等新认知,指导找矿突破的成功案例。最后,文章展望了地下大规模崩落法采矿技术的推广应用,对深隐伏(埋深500 m以下)斑岩铜多金属矿床勘查带来的机遇和挑战。

关键词

斑岩铜矿;成矿系统;成矿规律;定位预测;找矿案例

铜是中国的紧缺战略矿种,进口量超过消费量的70%,预测2021~2035年,中国还将累计需求铜2亿吨,接近于中国现有经济可采储量的7倍(王安建等,2023)。铜是绿色金属,是能源转型的关键材料,铜的需求增长将由传统的经济增长驱动转向经济增长、能源转型的联合驱动。相对于需求的快速增长,供给端由于智利等一批境外老矿山铜产量在未来几年急剧下降,加之近十余年来全球缺乏重大的绿地勘探(Greenfields Exploration)发现,预测中长期铜供需之间将存在严重缺口。

斑岩铜矿床是全球最重要的铜矿勘查类型,提供了全球近75%的铜、50%的钼、20%的金以及大多数的铼(Sillitoe, 2010),也是多种关键矿产的重要来源,如钴、铋、钼、碲、铼、硒等,特别是铼几乎完全来自斑岩型铜、钼矿床。因此,加强斑岩铜矿勘查,发现新的可利用资源,是解决未来全球铜资源短缺的主要途径。然而,随着数十年高强度的持续勘查,寻找新的超大型斑岩铜矿床变得越来越困难,发现成本越来越高,新的找矿突破更依赖于对斑岩铜矿成矿机制的持续研究,特别是对斑岩成矿系统定位规律的深化研究。

本文基于前人斑岩铜矿成矿模式的研究成果,结合多年来对斑岩型铜多金属矿床找矿预测与勘查实践研究思考,试图从成矿系统的角度,总结斑岩铜多金属成矿系统的矿化样式和定位规律,并以典型案例来说明如何应用定位规律指导找矿突破。

01

斑岩铜多金属成矿系统分析

1.1 成矿大地构造环境

斑岩铜矿形成于多样性的大地构造环境中。贯穿于“威尔逊旋回”构造演化的始终,既可形成于大洋板块俯冲形成的增生造山带,也可以形成于陆-陆汇聚拼贴形成的碰撞造山带、陆内俯冲形成的陆内造山带,以及再活化或被破坏的克拉通内部和边缘(侯增谦等,2020)。世界上除环太洋成矿域的中-新生代斑岩铜矿多产于洋壳俯冲形成的岛弧和陆缘弧环境外,大多数造山带可同时发育洋-陆俯冲、陆-陆碰撞和陆内俯冲多种构造环境的斑岩铜矿。以特提斯成矿域为例,新特提斯洋的俯冲(侏罗纪—白垩纪)形成了冈底斯成矿带的雄村(唐菊兴等,2007;Tafti et al., 2014)、巴尔干-喀尔巴阡成矿带的Timok(Quadt et al., 2005;Klimentyeva et al., 2021)、班公湖-怒江成矿带的多龙(Li et al., 2014;孙嘉等,2017)等斑岩-浅成低温热液型铜金矿集区,碰撞走滑环境产出了玉龙斑岩铜矿带(Hou et al., 2006;姜耀辉等,2006),而巨龙-甲玛矿集区被认为形成于后碰撞造山环境(Hou et al., 2004;杨志明等,2008;唐菊兴等,2009;林彬等,2019;2024)。总而言之,巨型斑岩型铜矿带主要形成于板块边缘环境。

成矿大地构造环境影响斑岩铜矿床的共伴生组分含量。一般而言,岛弧环境下的含矿斑岩通常是钙碱性的,多具有亏损Sr-Nd同位素组成,含矿岩浆起源于被俯冲板片流体交代的地幔楔形区,形成的斑岩铜矿通常含金较高而钼较低,如西南太平洋菲律宾(岛弧型斑岩)成矿带的Atlas(铜 690万吨@0.5%,金 330吨@0.24 g/t;Cooke et al., 2005;Dimalanta et al., 2006)、Dinkidi(金 124.4吨@1.2 g/t,铜 50万吨@0.5%;Kamenetsky et al., 1999)等矿床;而大陆环境下的含矿斑岩多为高钾钙碱性,部分为钾质碱性和橄榄安粗质,含矿斑岩的Sr-Nd-Pb同位素组成显示其岩浆源区可能为加厚下地壳基性物质部分熔融形成(Hou et al., 2004;李晓峰等,2019),因而陆缘弧型、碰撞型斑岩铜矿中钼含量较高而金含量较低,如南美安第斯(陆缘弧型斑岩)成矿带的智利Chuquicamata矿床(铜6637万吨@0.55%,钼181万吨@0.024%,金301吨@0.04 g/t,Cooke et al., 2005);西藏冈底斯(碰撞型斑岩)成矿带的巨龙矿床(铜 1100万吨@0.5%,钼 50万吨@0.03%,Yang et al., 2019)等。

对找矿预测而言,无论形成于何种大地构造环境,斑岩型铜(钼、金)矿床多产于陆相中酸性火山-侵入环境,成矿与中酸性侵入杂岩体晚期的小侵入体有关,是斑岩型铜矿床的基本地质事实。陆相中酸性火山-侵入杂岩是斑岩矿床找矿预测的“第一性原理”。

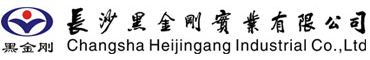

1.2 成矿斑岩与成矿岩套

斑岩铜矿床的成矿岩体一般为中酸性小岩体,通常为斑状结构的小岩株。然而研究表明,斑岩型矿床的成矿小岩体本身对成矿的贡献很少,主要是作为深部大岩浆房的热液上升通道,是成矿物质的高效捕集器(Cline, 1995;Richards, 2011;郑有业等,2012;Huang et al., 2024)。深部含矿热液脉动式抽离,形成上部斑岩体的不规则细脉-浸染状矿化和相应的蚀变,要形成超大型矿床,深部需要有大规模岩浆房的流体供给(Richard, 2003;Sillitoe,2010; 郑有业等,2012;Zheng et al., 2020)。Sillitoe(2020)将成矿期斑岩体分为早、中、晚3个阶段。其中, 早阶段岩体铜品位较高,中阶段岩体为低品位矿,晚阶段岩体无矿或仅有矿化显示,表现为多阶段岩浆脉动侵入形成的复式小岩体。在找矿实践中,笔者团队也注意到,除成矿期多阶段复式斑岩体外,还存在更早期的低演化程度、规模较大的同源岩体,既可以作为成矿斑岩体的围岩,也可以在空间上分开产出(异位侵入);成矿之后,还可出现更晚的不含矿脉岩类,其分布范围超出成矿斑岩体范围。因此,对许多大型-超大型斑岩铜矿区而言,常发育同构造-岩浆期的成矿前、同成矿和成矿后岩体组合,作为同源岩浆演化的整体,它们共同构成一个成矿岩套(图1),记录了深部岩浆房的演化轨迹。

图1 斑岩成矿岩套成矿前、同成矿和成矿后岩体分布示意图

成矿前岩体。成矿前岩体是由深部岩浆房演化早期的岩浆侵位而成,具有“先导性”岩浆性质, 大致包括2类:一类是早期未充分分异的岩浆或更接近岩浆房的母岩浆,包括喷出地表的火山岩,如Timok矿集区的“下部安山岩LA”;第二类是中浅成侵入岩,呈中细粒或似斑状结构,可形成较大的岩株甚至岩基(几十平方千米~几百平方千米),如加拿大不列颠哥伦比亚省Highland Valley等大型含矿斑岩群就侵位在早期的Guichon Creek闪长质岩基中(Casselman et al., 1995),黑龙江多宝山矿区的似斑状花岗闪长岩岩株也是成矿前岩体。

同成矿复式斑岩。同成矿斑岩是深部岩浆房演化晚期的高分异岩浆侵位而成,以发育不同程度的矿化为特征,大体相当于Sillitoe(2020)提出的成矿期斑岩体。斑岩铜矿的含矿岩浆一般为钙碱性中酸性岩浆和少量的偏碱性岩浆,岩性从中性的闪长质到酸性的花岗质斑岩,且岛弧环境斑岩成分偏中性,而大陆环境(陆缘弧和碰撞带)斑岩偏酸性(侯增谦等,2004)。成矿斑岩侵位较浅,一般为1~4 km,规模不大,直径一般<2 km,可以是单次侵位的小岩体(通常铜品位较低),也可以是多次侵位的复式小岩体,有时伴有隐爆角砾岩筒。常见的是,由成矿前岩体和同成矿斑岩同位先后侵入构成的“双岩体”组合,典型的如黑龙江多宝山矿区的花岗闪长岩-花岗闪长岩斑岩组合、蒙古Oyu Tolgoi石英二长闪长岩-斑状石英二长闪长岩组合(Wainwrigh et al., 2011),二者岩性和化学成分相近,前者横截面积较大(多为几平方千米~几十平方千米),呈似斑状或近等粒状,岩石相对后者略偏基性、演化程度略低,为主体赋矿围岩;后者横截面积较小(多为几万平方米~几十万平方米),岩石相对偏酸性、演化程度相对较高,呈小岩株、岩枝状侵入于前者中心,矿化与蚀变皆围绕同成矿斑岩为中心向外分带。

成矿后岩体。成矿后岩体是深部岩浆房末期产物或来自深部多级岩浆房分异的产物,多以岩脉、岩枝的形式产出,无矿化,通常穿切含矿斑岩体,标志着该期岩浆-成矿事件的结束。例如西藏巨龙斑岩铜矿床,矿体主要赋存在由新生代黑云母二长花岗岩(4.5 km2)和二长花岗斑岩(0.02 km2)组成的“双岩体”中,而矿区内发育的一系列新生代花岗闪长斑岩、石英闪长玢岩、细晶岩、石英斑岩等小岩体、岩脉,则属于成矿后岩体;再如塞尔维亚Peki(佩吉)矿床(也称为CP矿床)斑岩-浅成低温热液型金铜矿区,上部高硫型矿体产于安山质火山岩中,下部的斑岩矿体主体为安山玢岩-石英闪长斑岩,矿区内发育的无矿化的安山玢岩、闪长玢岩脉,则为成矿后岩体。

斑岩成矿系统找矿预测中,同成矿的小斑岩体是成矿地质体,也是预测的目标体,找到了同成矿斑岩就找到了矿体(床)。然而,同成矿斑岩体的规模小、预测难度大。成矿前岩体较同成矿斑岩具有低演化特征(Vigneresse, 2007;杨志明等,2008;Sillitoe, 2010;刘军等,2017;疏孙平等,2018),作为同源岩浆的“先导岩体”,其规模和分布范围远大于同成矿斑岩,更容易填图识别,可作为斑岩矿床或矿集区的选区标志。换言之,在斑岩成矿带中有似斑状或中细粒的闪长质、花岗闪长质“大岩体”出露区,是寻找晚期高演化成矿小斑岩体的有利地区。

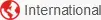

1.3 矿化组合及空间结构

斑岩铜多金属成矿系统是以成矿斑岩体为中心的系列矿化组合,包括斑岩型-矽卡岩型(Manto型)-浅成低温热液型-隐爆角砾岩型-脉状矿等重要矿化类型(成矿相)(图2a)。不同矿化类型受成矿斑岩体和围岩建造的双重控制,具有火山喷发盖层和火山基底岩系双层矿化结构,主要产于3种成矿环境中:① 火山盖层岩系;② 火山基底岩系;③ 含碳酸盐建造的火山基底岩系。

图2 斑岩铜多金属成矿系统结构(a)及蚀变分带模式(b)(修改自Sillitoe,2010)

图b 中红色虚线为矿体,与图a 相对应

火山盖层岩系。火山盖层岩系(层火山-沉积环境)中赋存一套浅成低温热液型矿化组合,从含矿斑岩体(火山喷发中心附近)向外,依次发育高硫化型(HS)铜金矿化→中硫化型(IS)热液脉状铜-金-银矿化。例如紫金山矿田火山喷发中心附近形成HS型浅成低温热液型金铜矿,向外依次形成二庙沟-龙江亭IS型脉状铜金矿化,以及悦洋IS型铅锌-银-金矿床。隐爆角砾岩筒型矿化既可发育在浅部的HS环境(如紫金山),也可发育在含矿斑岩体内(如巨龙)。斑岩型铜(金)主矿体多位于HS型铜金矿化的下方(如Timok矿集区的Peki、Jama矿床)或斜下方(如菲律宾Far Southeast-Lepanto矿床,Hedenquist et al., 1998),含矿斑岩体与HS型矿体之间常有50~200 m的无矿间隔,但蚀变带相连通。

火山基底岩系。斑岩主矿体多产于火山基底岩系中,部分含矿斑岩体也可侵位到火山喷发早期的层火山岩中,如塞尔维亚Peki矿床顶部产于晚白垩世下部安山岩(LA)中。当斑岩体侵位到早期花岗岩类、片麻岩或砂板岩系等长英质围岩中,铜矿体主要产于斑岩体内,而围岩接触带附近仅有少量次要矿化,如Timok矿集区的Majdanpek铜矿床,斑岩型矿体主要产于闪长斑岩中,仅少量产于其围岩花岗片麻岩中。若含矿斑岩侵入到中基性火山岩系基底中,可形成规模不大的矽卡岩型矿床(如新疆索尔库都克铜钼矿床)。总之,在非碳酸盐岩的基底围岩中,矿化现象不太明显,但可能形成少量含贱金属或含金的脉状矿体,特殊情况下(富钙的基性火山岩)也可形成矽卡岩型矿体。

含碳酸盐建造的火山基底岩系。当斑岩体侵位于火山基底的细碎屑岩-碳酸盐建造环境,则形成一套具有层控特征的Manto型矿化组合,从矿化斑岩体向外依次为近源的角岩型、矽卡岩型铜-金矿→远源矽卡岩型铜-金矿→交代碳酸盐岩型铜-金-铅锌矿→低温的浸染状金-砷矿化,矿体多产于碳酸盐岩建造层的上、下界面(硅-钙面)附近,在细碎屑岩中,可形成角岩型矿化。由于碳酸盐岩和细碎屑岩常出现在同一沉积序列中,导致角岩型矿化和矽卡岩型矿化也常相伴产出。如Timok矿集区的VK(Veliki Krivelj)矿床,斑岩矿化主要产于长石斑岩及安山玢岩岩体中,外接触带发育矽卡岩型和角岩型铜矿化;西藏甲玛矿床则是(二长花岗斑岩体中)斑岩型钼(-铜)-(细碎屑岩中)角岩型铜-钼—(碳酸盐岩中)矽卡岩型铜-铅锌矿化共生的实例。某些层控低温浸染状金-砷矿被认为是斑岩成矿系统的远端矿化,一般产于斑岩体外侧>4 km,如美国犹他州的Bingham Canyon斑岩型铜-金-钼矿床,围绕斑岩型矿床向外侧围岩,依次发育以碳酸盐岩容矿的铅锌矿化→沉积岩容矿的金矿化(Cunningham et al., 2004),而超大型Barneys Canyon卡林型金矿床距Bingham Canyon超大型斑岩铜-金-钼矿约7.5 km;Timok矿集区外围(西侧)也发育一系列低温层控型金矿,距离最近的Dumitri Potok斑岩铜矿约5 km(Jelenković et al., 2016)。

通过以上讨论,对Sillitoe(2010)成矿模式进行了补充完善:① 增补了角岩型矿化;② 补充了碳酸盐岩建造下界面的矿化,MG超大型铜金矿床(见后述)的发现,表明碳酸盐岩建造的上、下界面均有利于成矿。在陆相火山-侵入杂岩区寻找斑岩铜矿床,首先要建立预测区地层柱,厘定区内建造类型,依据修改的Sillitoe(2010)成矿模式和剥蚀程度,预测可能出现的矿化类型:① 若该区的火山盖层已剥蚀殆尽,则不具备寻找浅成低温热液型矿床的地质前提;② 若区内仅局部残留少量火山盖层,是寻找可露天开采斑岩铜矿的有利剥蚀环境;③ 若火山基底岩系中发育细碎屑岩-碳酸盐岩建造,则应注意寻找角岩型、矽卡岩型和/或与碳酸盐岩建造有关的Manto型矿床。

1.4 成矿蚀变系统

斑岩铜多金属成矿系统表现出一致的、大规模的蚀变分带模式,从底部向上的热液蚀变包括钙-钠硅酸盐化→钾化(石英-钾长石化、黑云母-磁铁矿化)→石英-绢云母化→中级-高级泥化和青磐岩化(图2b)。

斑岩矿化-蚀变系统的外围是以绿泥石化为主的青磐岩化,长英质围岩时常伴随伊利石-黏土矿物等低级泥化;当围岩主要为细碎屑岩时,则表现为黑云母角岩化(如巨龙、甲玛,杨志明等,2008;林彬等,2019)。大规模的斑岩铜矿成矿系统必然产生规模可观的蚀变晕(可达几十平方千米~几百平方千米)(Dilles et al., 1992;Cooke et al., 2014),换言之,蚀变晕的规模和分带性是预测斑岩系统成矿强度的重要标志。

斑岩成矿系统的浅部火山岩系中普遍发育含明矾石、迪开石等特征矿物的高级泥化蚀变,并常与风化淋滤形成的多孔石英、褐铁矿等一起构成“岩帽”,面积可达10 km2以上(局部可达上百平方千米),厚度可达1 km以上(Sillitoe,1995;Singer et al., 2008)。由于剥蚀原因,许多斑岩铜矿区的火山岩盖层和岩帽仅有少量残留或剥蚀殆尽,如巨龙铜矿上部仅偶见多孔石英残留,而紫金山矿区仅发育明矾石-迪开石化带、少见多孔石英残留。许多岩帽具有垂直分带,自上而下可出现:多孔残留石英(-褐铁矿)化带→石英-明矾石(-高岭石-迪开石)带→石英-叶腊石(-水铝石-红柱石-刚玉)带(Sillitoe,2010;卿敏等,2019)。高硫化(HS型)铜金矿床以发育含铜的硫盐矿物为特征,常见组合为黄铁矿-硫砷铜矿-黝铜矿-铜蓝(蓝辉铜矿),赋存于高级泥化带中(如塞尔维亚Jama、福建紫金山等)。中硫化(IS)型金-银(±铅锌)产于岩帽旁侧,不发育高级泥化带(Hedenquist et al., 2000; 宋国学等,2018),有时与HS型浸染状矿化呈连续过渡关系(如美国蒙大拿州的Butte,Meyer et al., 1968; Leach, 1999),其深部不存在含矿斑岩体。

高级泥化带下部的叶腊石-水铝石±红柱石化带(富铝过渡蚀变带)是连接HS型矿体-高级泥化带和斑岩矿化-蚀变带的过渡带,也是二者共存的标志带,在紫金山矿田、Timok矿田的Jama、Peki矿区都有发现,蒙古国Oyu Tolgoi、菲律宾远东南均发育有该蚀变带(Braxton et al., 2008;2009;Wainwrigh et al., 2011;Jelenkovi? et al., 2016;倪培等,2020),是高硫富金斑岩成矿系统的标志。

斑岩成矿系统的中心是含矿斑岩体,具有典型的蘑菇状同心环状蚀变分带,自内向外为硅钾核(石英-钾长石化)→钾化带(钾长石+黑云母)→绢英岩化带→青磐岩化带(Lowell et al., 1970)。以成矿斑岩体为中心的矿化-蚀变分带,是预测斑岩主矿体的重要依据,具有工业意义的铜(-钼-金)矿化主要产于钾化带和绢英岩化带中。自斑岩体向外,依据围岩性质可出现青磐岩化带(中基性火山岩)、伊利石-绢云母化带(长英质岩浆岩/片麻岩)、角岩化带(细碎屑岩)等。当围岩为碳酸盐岩建造时,可形成一系列具有工业意义的矿化-蚀变:氧化性矽卡岩化(铜±金矿)→还原性矽卡岩化(金-铜矿、锌-铅矿)→碳酸盐交代(Manto型块状硫化物)。在系统边缘有时可发育沉积岩容矿的微细浸染型金矿,伴生去钙化和低温硅化蚀变(Cox et al., 1990;Babcock et al., 1995)。

斑岩矿床的热液系统与上部的浅成低温热液系统相隔时限较短,属同期异相成矿(HS型发育在浅部火山盖层中),其中,斑岩主矿体的成矿流体以岩浆热液为主,而上部HS型金铜富矿体则为岩浆与大气降水的混合流体(Hedenquist, 1998)。以成矿斑岩为中心的矿化-蚀变分带模式是预测矿化类型、定位成矿斑岩体的有效方法,其垂向分带也是判别斑岩成矿系统剥蚀程度的重要标志,如矿区有大量钾长石化出现,则表明该斑岩铜矿已经剥蚀到下部或者接近残留根部,进一步找矿效果将很有限(毛景文等,2014)。

02

斑岩成矿系统定位规律

2.1 主矿体(床)+卫星矿的矿化结构

斑岩系统中各矿化类型及其空间关系互为找矿标志,尤其值得注意的是主矿体/矿床与卫星矿之间的空间结构。在斑岩成矿系统中,主矿体是指位于成矿中心的斑岩矿体(床),其铜资源量通常占成矿系统总资源量的60%以上。围绕斑岩主矿体,常发育一系列的卫星矿床(体),构成“鹤立鸡群”或“众星捧月”的矿化格局,是斑岩成矿系统的普遍规律。由于卫星矿的分布范围更广,更适合在勘查阶段通过卫星矿去寻找主矿体;在开发阶段,主矿体是主要的开采对象,这时就应注意寻找其卫星矿体(床)。

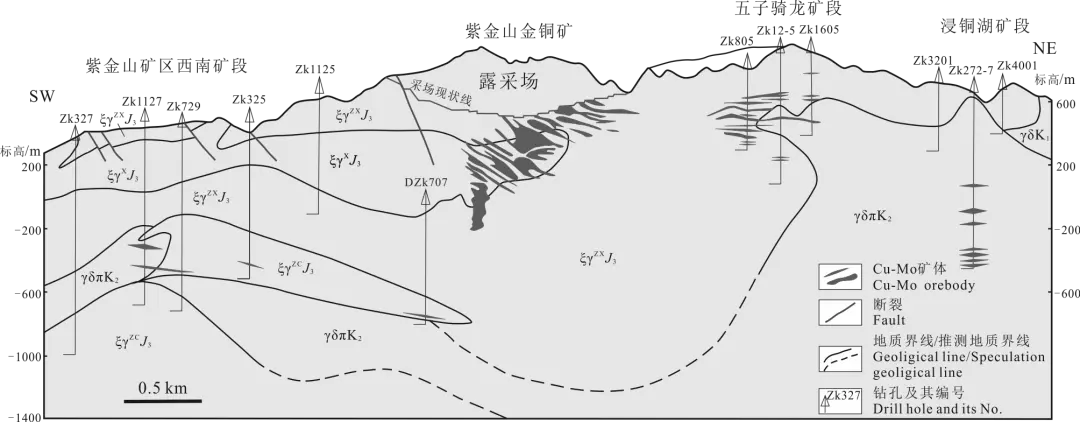

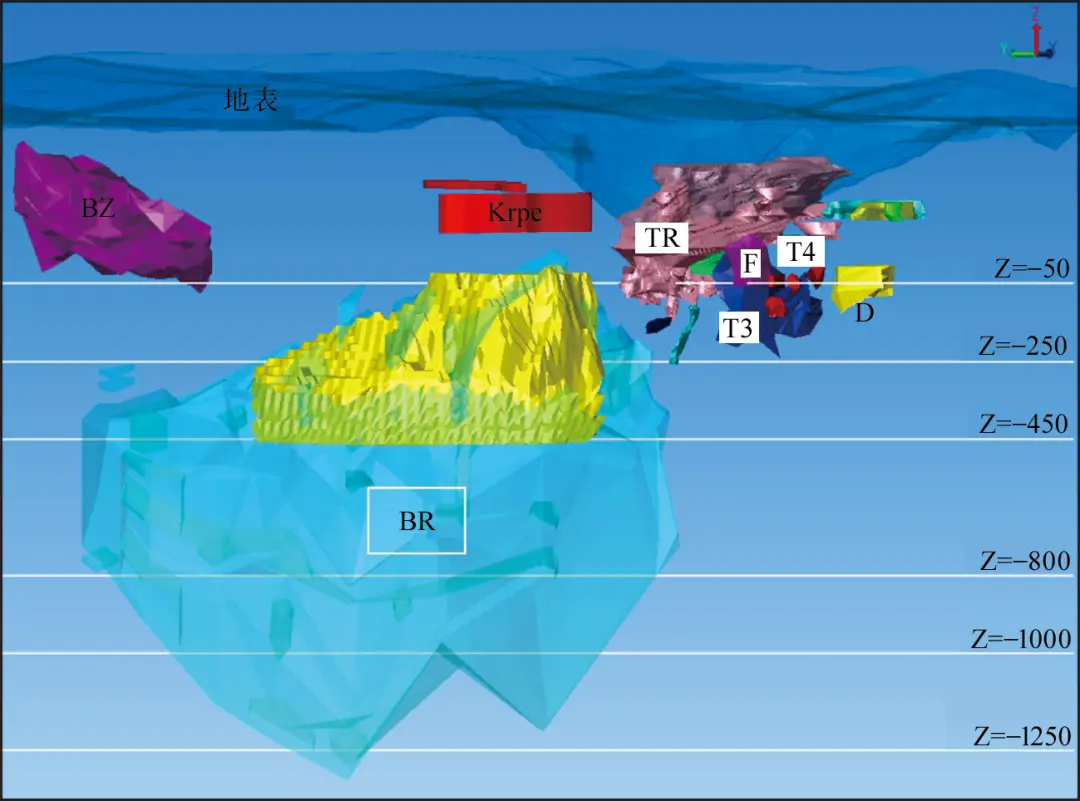

斑岩主矿体+HS型金铜+脉状铜铅锌±隐爆角砾岩筒型的高硫化(HS)矿化组合,由于共伴生金矿化,是最有经济价值的一类矿化组合,也是“主矿体+卫星矿”结构的典型代表。以紫金山矿集区为例,紫金山矿床上部为HS型金矿(现已采完),并发育角砾岩型矿化,下部为脉状-浸染状铜矿化,近期找矿勘查在其深部的花岗闪长斑岩中又发现斑岩型钼矿化,从而构成“上金-中铜-下钼”的分带格局,矿化分带的垂直延深>1500 m,为紫金山斑岩成矿系统的主矿体,而周围浸铜湖、五子骑龙、西南矿段、二庙沟等一些脉状铜矿床(点)则构成紫金山金铜矿体的卫星矿(图3)。塞尔维亚Timok矿集区厚大的超大型斑岩矿床上部常发育高品位HS型金铜矿体(块状-半块状)(如Jama矿床的Krpe、TR,以及T系列的富金铜矿体,金为共生或主矿种,下部BR斑岩矿体中金为伴生矿种(图4)。HS型矿体与下部斑岩主矿体之间常存在一定的无矿间隔。

图3 紫金山矿集区SW-NE向剖面示意图

ξγXJ3—金龙桥岩体;ξγZXJ3—五子骑龙岩体;ξγZCJ3—迳美岩体;γδπK1—四坊岩体;γδπK2—罗卜岭岩体

图4 塞尔维亚Timok 矿集区Jama 矿床三维矿体模型图

注:不同色块代表不同编号的矿体;BR矿体为斑岩型铜(-金)主矿体(上部黄色为探明资源量,下部蓝色为推断资源量),浅部小规模矿体群为HS 型富金铜矿体;Z为标高

HS型矿化组合多形成在火山喷发中心附近,尤其在岛弧型火山喷发中心的附近。这类富金的矿化组合,往往具有更高的品位和吨位,是斑岩铜矿中优先的找矿目标。浅部HS型铜-金矿体形成于成矿流体系统的头部,是寻找深部斑岩铜(金)主矿体的重要标志,二者成矿规模正相关,即上部HS矿床(体)规模越大,其深部斑岩型Cu(-Au)矿床规模也越大。在发现浅部高品位HS型金铜矿之后,应快速转入深部斑岩主矿体的找矿工作,而不必等查明卫星矿体的空间分布之后再找主矿体,以免在小矿体上打消耗战。以浅部HS型矿体为标志,寻找深部斑岩主矿体的工作方法是:① 研究火山中心+断裂系统;② 研究主矿床+卫星矿床(点)成矿结构(众星捧月);③ 大功率IP+磁法调查;④ 蚀变填图。

2.2 多中心成矿

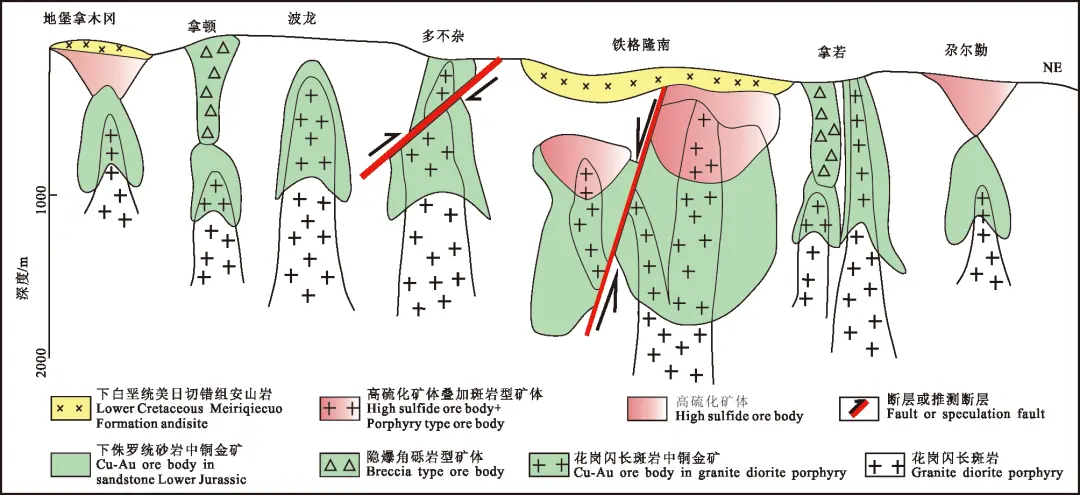

许多斑岩铜矿矿田或矿集区范围内存在多个成矿中心,即发育多个成矿斑岩体,如江西德兴矿田发育铜厂、富家坞、朱砂红等成矿斑岩体(朱训等,1983),西藏甲玛矿区发育甲玛、则古朗北等斑岩体(林彬等,2019;2024),多龙矿集区则已发现有铁格隆南、多不杂等十余个成矿斑岩体(唐菊兴等,2017; 2024)(图5),等等。多中心成矿是受上一层次的成矿系统控制,即受深部大岩浆房+控岩构造的双重控制,表现为深部大岩浆房的分异岩浆沿多个通道上侵,在有利构造部位形成了多个斑岩成矿中心。

图5 多龙矿集区多中心成矿示意图(据唐菊兴等,2017)

常见控制成矿斑岩体的构造包括主干断裂控岩(如多宝山矿田,刘宝山等,2020)、菱形断块控岩(如紫金山矿田,张锦章,2013)等,多龙矿集区的多个成矿斑岩体均沿NE向F10断裂上盘展布(郑之宏等,2017),可能还受岩浆-穹窿构造相伴生的同心环状断裂控制(Huang et al., 2017)。Timok矿集区Jama、Peki、VK、MK等矿床主要发育在NNW向Bor断裂(带)的上盘。沿主干断裂带分布的斑岩系统多具有等间距分布特征,被认为是平行于弧的断裂与切弧断裂交汇所致(如智利北部的Chuquicamata矿区,Rivera et al., 2004)。多中心成矿区,各斑岩体的成矿年龄可以存在一定的时间间隔,但基本属于同一构造-岩浆旋回,如多龙矿集区内含矿斑岩体的锆石U-Pb年龄分布在(127.8±2.6)Ma~(116.6±1.3)Ma之间(唐菊兴等,2024),而在澳大利亚Cadia地区成矿时差可能高达约18 Ma(Wilson et al., 2007)。

利用多中心成矿规律指导找矿预测,首先要开展区域重力、磁法调查或对已有重、磁资料的二次解译,推断圈定深部隐伏大岩体的空间位置,再由已知矿床(体)沿主干断裂特别是与其他方向断裂相交部位追索找矿,深部大岩体的空间影响范围限定了多中心的成矿范围,如多龙矿集区高精度磁测ΔT化极上延,显示深部存在面积超过120 km2的高磁异常(王勤等,2019)。

2.3 富矿体赋存规律

斑岩铜矿以低品位、大吨位为特征,富矿体的发现和圈定,可大幅提升矿床的盈利能力,受到矿业公司的高度重视。因而,在斑岩型矿床找矿预测中,寻找富矿体具有特殊的经济地质意义。富矿体的定位预测主要包括次生富集带、有利矿化类型和叠加富集等。

2.3.1 次生富集带

寻找发育次生富集带的斑岩铜矿床是早期斑岩铜矿勘查的优先目标。斑岩铜矿床的含铜硫化物在表生淋滤作用下,在潜水面以下形成高品位的次生铜矿体(Sillitoe, 2024),如智利的Chuquicamata和La Escondida铜矿、美国亚利桑那州的Morenci铜矿等(Melchiorre et al., 2003;Riech et al., 2009;Shaw et al., 2019;Witherly, 2023)都存在一定规模的次生富集带。一些斑岩铜矿受交通、地理等条件限制,在品位较低时不具经济价值,但由于次生富集带发育而使早期开采品位大幅提高。典型实例是西藏玉龙铜矿,其探明铜金属量达658万吨,主要由Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ三个主矿体组成。其中,Ⅰ号矿体主要为原生硫化矿(斑岩矿+角岩矿),铜品位仅为0.55%(刘永刚,2015),难以单独开发;但Ⅱ号和Ⅴ号主要为氧化矿体,呈环状包围Ⅰ矿体产出,从而使全矿平均品位升至0.64%(廖勋等,2021),可以盈利。Ⅱ号矿体氧化矿(占矿石量的64.33%)铜品位达4.43%(黄迎春,2021)。

2.3.2 富矿体的矿化类型

斑岩型铜矿的铜品位一般品位偏低(w(Cu) 0.4%左右),而斑岩成矿系统中其他矿化类型,如HS型、隐爆角砾岩型、Manto型/矽卡岩型等均为富矿类型,铜品位多>1%。以Timok矿集区的Jama矿床为例,下部斑岩型BR矿体铜平均为0.60%,而上部HS型矿体中的硫化物主要是黄铁矿、铜蓝、辉铜矿、黄铜矿、硫砷铜矿,矿石以块状、网脉状为主,铜品位可达1%~20%。又如,加拿大魁北克的Mines Gaspe铜钼矿床斑岩矿体(275万吨矿石,铜平均品位0.4%,钼平均品位0.03%)与围岩接触带的矽卡岩矿体(62万吨矿石,铜平均品位1.35%,钼平均品位0.03%),再向外为Manto型矿体(8.9万吨矿石,铜平均3.16%)(Meinert et al., 1997)。这类Manto型矿体以块状、稠密浸染状为主,硫化物主要是黄铁矿、黄铜矿等,与HS型矿床相比砷的含量较低等(如多米尼加的Pueblo Viejo,Sillitoe et al., 2006;Timok矿集区的MG矿床,详见后文),多为高品质矿石。另外,富铁的岩性单元似乎也有利于高品位的斑岩铜矿化(Phillips et al., 1974; Wilkinson et al., 1982),这是因为围岩中的铁使氧化性岩浆流体中携带的铜能有效沉淀(Sillitoe, 2010)。

2.3.3 叠加富集作用

叠加富集在斑岩型矿床中较为常见,大致可分为3种情况。

(1) 浅成低温热液叠加富集。浅成低温热液成矿期,主要是岩浆热液与大气降水混合形成的酸性流体,在原斑岩矿化体的基础上,通过充填-交代作用形成规模较大的高品位矿化(如铁格隆南,唐菊兴等,2016)。在玉龙矿区,浅成低温热液型矿化叠加于矿化斑岩之上,导致斑岩型矿体的铜-钼活化与再分配,以及辉铜矿对黄铜矿的强烈交代,在矿化斑岩顶部形成似层状或透镜状的高品位金-铜矿体(侯增谦等,2004)。

(2) 多次岩浆脉动式侵入作用。在大规模斑岩矿化蚀变之后伴随晚期含矿斑岩侵入,常形成热液隐爆角砾岩型矿化,同时也对早期斑岩矿化叠加富集(Sillitoe, 2000; 2020)。

(3) 构造(主要是韧性变形)叠加。早期的贫矿斑岩型矿体在经历后期韧性变形时,硫化物再活化、迁移和聚集,由原始的细脉浸染状矿石变为条带状(局部块状)矿和脉状矿石,从而使品位增高。中国这类矿床较多,如黑龙江多宝山(刘宝山等,2020),新疆哈腊苏(薛春纪等,2010;相鹏等,2012),内蒙古白乃庙(李东旭等,1987;葛良胜,1992;Li, 2024)等,富矿体主要产于斑岩体附近的构造剪切带中。

2.4 成矿后构造改造再定位

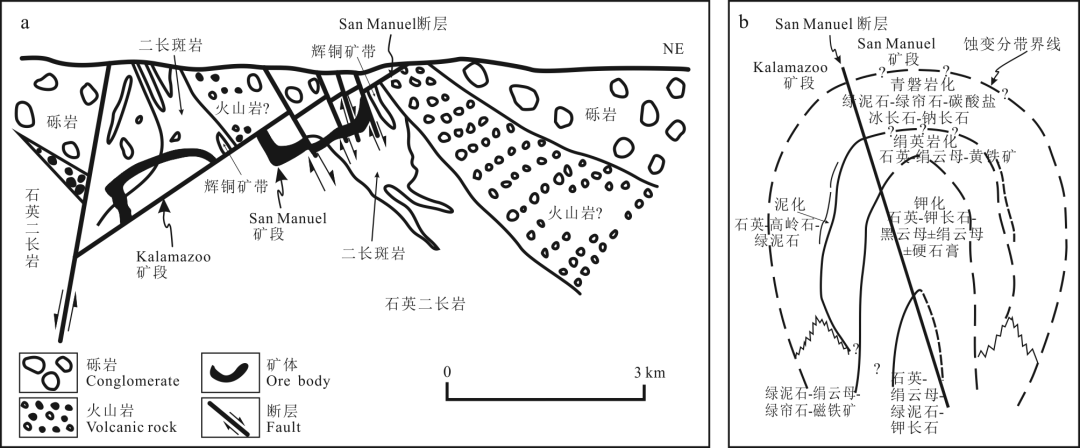

成矿后构造研究是矿山地质工作者在已知矿床深边部找矿预测的重要工作方法,特别是对脉状、层状矿床屡试不爽。对于斑岩型矿床,Lowell等(1970)在对美国亚利桑那San Manuel-Kalamazoo矿床研究中根据矿化-蚀变分带的不完整性,不仅找到了被断裂错移的下部矿体,而且印证了经典的斑岩铜矿分带模式(Lowell et al., 1970)。1943~1953年,在地表发现San Manuel矿体后,在矿区西南覆盖区(Kalamazoo矿段)进行了找矿,但未打到工业矿体;直到1965年,Lowell等人对老资料进行再分析,建立了青磐岩化-绢英岩化-钾化的蚀变分带模型,发现San Manuel矿床蚀变带和矿化带的不对称性,据此判断还有一半矿化-蚀变体被San Manuel断层错移(图6a、b),经对断层性质的判断,确定在该区深入勘探,随后发现了Kalamaooz矿体。

图6 美国亚利桑那San Manuel-Kalamazoo 矿床断裂错移(a)及原始分带(b)示意图(Lowell et al., 1970)

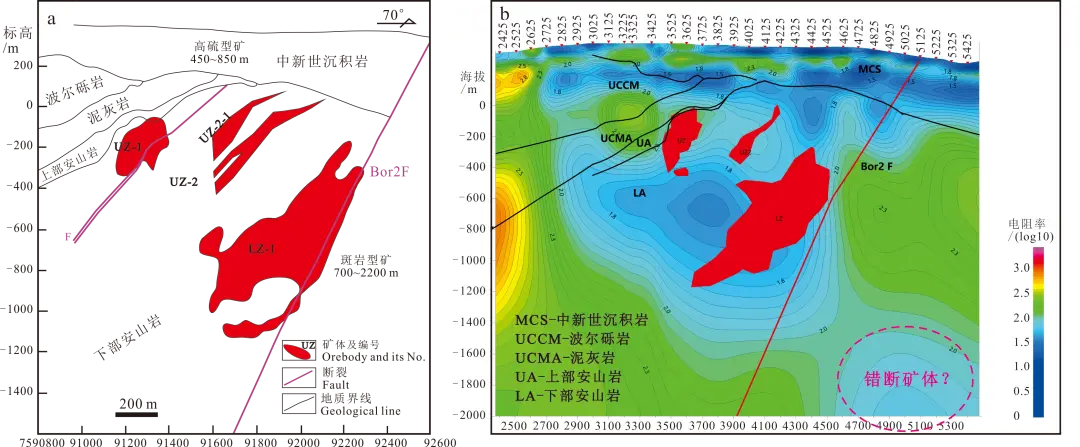

越来越多的案例表明,斑岩铜矿成矿后的断裂错移再就位是一个较为普遍的现象。在伸展背景下(如产于盆岭省的Kalamazoo矿区)切错矿体的断裂往往是正断层性质的,但更多的是成矿斑岩体在造山挤压环境下被逆冲性质的断裂错移,应结合地质、地球物探等资料综合判断。例如Peki斑岩铜金矿床,下部矿体(LZ)被Bor2逆断层错断(图7a),钻孔观察LZ矿体深部蚀变强烈,没有减弱的趋势;CSEM低阻异常显示其错断的矿体可能位于断裂下盘,埋深约1500 m以下(图7b),是否为另一半被错断的矿体,有待工程验证。

图7 塞尔维亚Timok 矿集区Peki 矿床剖面图(a)和CSEM电阻率模型图(b)

03

斑岩成矿系统定位预测案例

找矿预测是对潜在矿床(体)空间位置的预测,根据斑岩成矿系统的定位规律,把复杂问题简单化,抓住关键的控矿要素开展预测。下面分别以西藏巨龙、塞尔维亚Timok矿集区MG(玛格)、黑龙江多宝山-铜山矿区为例,列举在斑岩成矿系统识别、成矿系统缺位找矿和断裂错移矿体预测的实际案例。

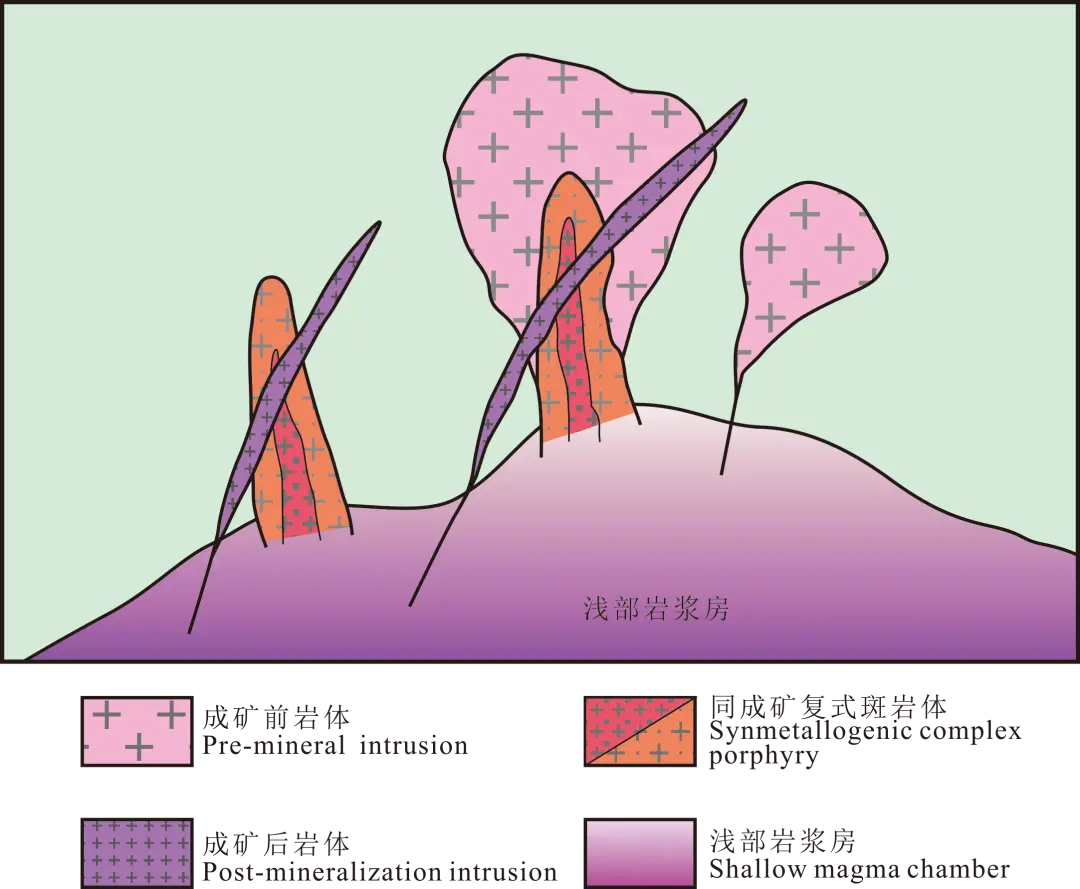

3.1 西藏巨龙矿区定位预测:斑岩成矿系统解析

巨龙矿床(斑岩主矿体)已查明并经评审备案的资源量(金属量)铜2588万吨,平均品位0.29%,伴生的钼、银也均达到超大型规模,是中国最大的世界级铜矿床,其矿区及矿床地质特征参见本专辑相关文章和引用文献,在此不多赘述。

3.1.1 巨龙斑岩矿床的两阶段叠加成矿作用

巨龙斑岩铜(钼)矿床的成矿岩体为黑云母二长花岗岩和二长花岗斑岩,矿化围绕二长花岗斑岩形成分带(杨志明等,2008;秦克章等,2014)。现场钻孔调查表明,似斑状黑云母二长花岗岩与二长花岗斑岩为相互过渡的相变关系(成矿岩体Ⅰ)(图8a),为该矿区的主成矿阶段,形成了大面积的斑岩型矿化,在部分剖面中可观察到,自深部到浅部蚀变由硅化→硅钾化→绢英岩化(铜品位升高),矿体主要以浸染状、细脉浸染状赋存在黑云母二长花岗岩体中;围岩蚀变具典型的斑岩矿床面型分带,铜矿化主要与硅化、绢英岩化密切相伴。

图8 西藏巨龙斑岩铜矿含矿岩体(a)和矿石照片(b)及矿床资源模型(c)

分布在西侧7-2线之间的隐爆角砾岩型矿化,含有早期矿化斑岩角砾,叠加在面状斑岩型矿化之上,形成富矿体,呈隐爆角砾岩筒状产出,黄铜矿、辉钼矿、黄铁矿、石英、硬石膏等主要以细脉状、浸染状分布在胶结物中,或直接胶结二长花岗岩斑岩角砾。该阶段成矿蚀变主要为强绢英岩化,并伴随大量紫色硬石膏,显示更氧化的成矿流体。Zk303-1孔中见富硫化物和紫色硬石膏的花岗斑岩(含矿浆-液过渡体)细脉,侵入早期矿化二长花岗斑岩中(图8b),推测深部应存在导致隐爆角砾岩型矿化的晚阶段成矿斑岩体(Ⅱ)(图8c),从而构成了巨龙铜矿两阶段岩浆叠加成矿作用,在叠加部位形成较高品位矿石。

矿床的资源模型显示(图8c),早阶段斑岩矿化从上到下铜品位降低,在4200 m标高以下矿化明显减弱;晚阶段矿化在7-2线构成一个筒状的高品位矿体(ZK303终孔深度为965.79 m,铜1.02%),构成“体中体”的叠加矿化。预测深部隐伏成矿斑岩体(Ⅱ)与早期成矿岩体(Ⅰ)接触带部位,可能形成相对富集的矿体。

3.1.2 巨龙斑岩成矿系统识别

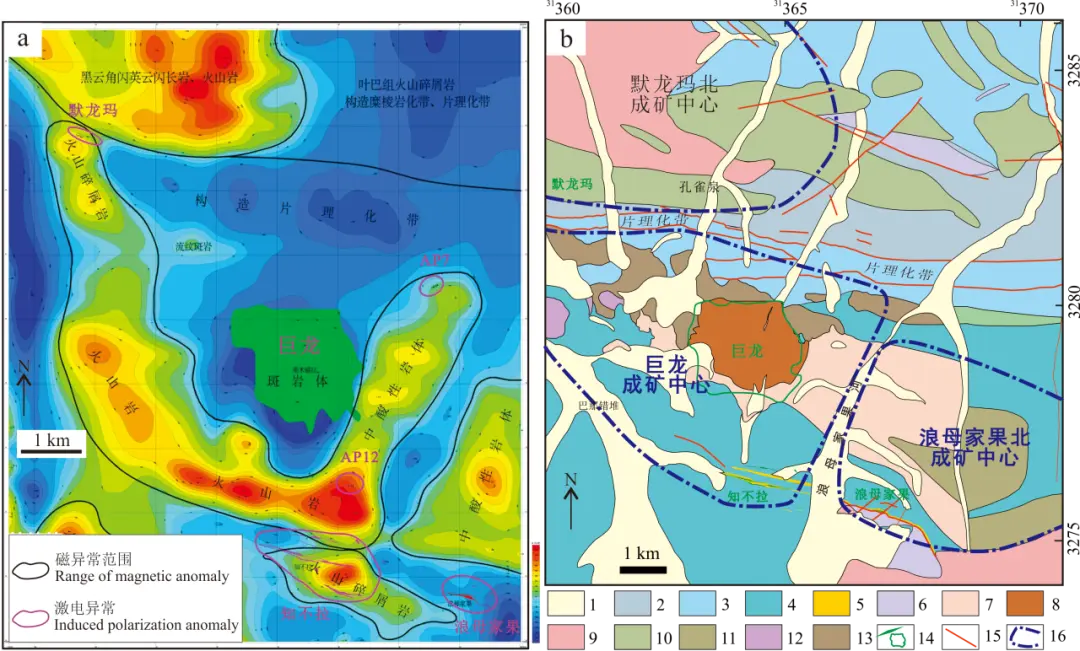

从矿区航磁异常看,巨龙斑岩型主矿体位于环形负磁异常的中心部位(强烈蚀变退磁),其东、南、西部马蹄形正磁异常对应了二长花岗岩体的角岩化接触带,岩性为叶巴组的砂板岩-凝灰岩,由于角岩化形成细粒浸染状磁铁矿使磁性增强。产于磁异常梯度带的知不拉、AP12、AP7等铜矿床(点)构成巨龙铜矿主矿体的“卫星矿”(图8a)。因此,该马蹄形磁异常(北侧为区域性断裂所限)就限定了巨龙斑岩成矿系统的空间范围。

3.1.3 荣木错拉矿集区多中心成矿

根据航磁异常(图9a),结合地质构造解析,巨龙采矿权-荣木错拉探矿权及周边区(简称荣木错拉矿集区),可能发育了巨龙、浪母家果、默龙玛3个成矿中心(系统)(图9b)。马蹄形异常的北部为区域性构造片理化带,与西北部默龙玛异常相隔,二者分属2个独立的成矿中心;而马蹄形异常的东侧,则以浪母家果河(区域性断裂)相隔存在另一个磁异常区(暂称浪母家果北)。目前来看,默龙玛成矿中心为正磁异常包围的负磁异常区,地表发育大面积“火烧皮”(褐铁矿化带),沟中有含CuSO4的蓝绿色泉水流出(“孔雀泉”),南部已发现矽卡岩型矿化(卫星矿)。与之类似,浪母家果北成矿中心,地表“火烧皮”发育,并发现孔雀石和含有黄铜矿、辉钼矿化的不规则裂隙脉,区内已有浪母家果小型矽卡岩型铜矿床(卫星矿),亦可能构成一个斑岩成矿中心。多成矿中心的识别,意味着巨龙矿区及其近外围,仍有巨大的找矿潜力。

图9 巨龙矿区及近外围航磁异常图(a)及预测的3 个成矿中心范围示意图(b)

1—第四纪沉积物;2—侏罗纪叶巴组三段;3—侏罗纪叶巴组二段;4—侏罗纪叶巴组一段;5—矽卡岩;6—大理岩化灰岩;7—中新世黑云母花岗闪长岩;8—中新世(黑云母)二长花岗(斑)岩;9—古新世黑云(角闪)二长花岗-英云闪长岩;10—晚白垩世安山玢岩-辉绿玢岩;11—晚白垩世流纹斑岩;12—侏罗纪花岗闪长岩;13—侏罗纪英安-流纹斑岩;14—铜矿体;15—断裂;16—成矿中心示意线

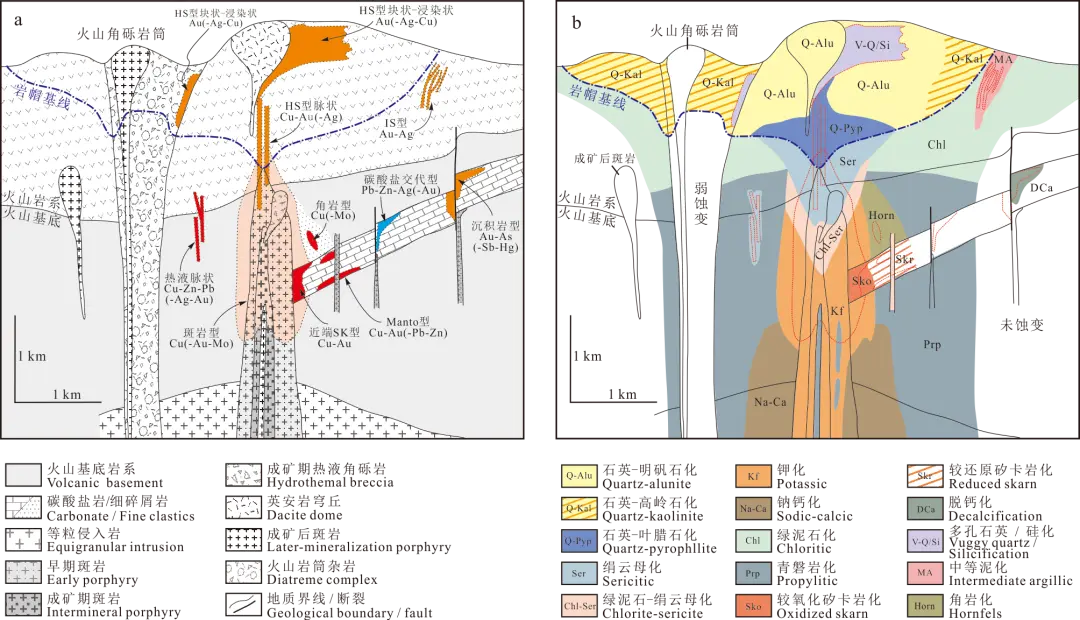

3.2 塞尔维亚MG(玛格)矿床的发现:缺位找矿预测

塞尔维亚Timok矿集区内,火山基底岩系中存在碳酸盐岩-钙质粉砂岩建造层,具备寻找斑岩成矿系统中Manto型矿床的地质前提,但是一直没有取得找矿突破。MG(玛格)矿床是紫金矿业2022年发现的隐伏“斑岩+Manto型”铜金矿床,目前探获的资源量已达到超大型规模。MG矿床的成功发现主要得益于3方面的有机结合,即“等间距”定位规律、邻区勘查发现和大深度地球物理方法的综合集成。

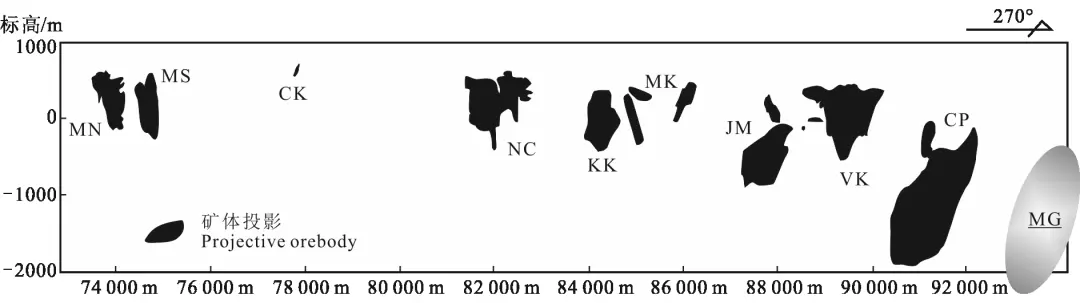

Timok矿集区自NW向SE延绵110 km,断续发育有MN(Majdanpek北)、MS(Majdanpek南)、CM、CK、NC、KK、MK、JM(Jama)、VK、CP(Chukaru Peki)等一系列大型、超大型斑岩铜矿床(图10),受NW向区域性Bor断裂及其派生的系列走滑断层控制(Lawrence,2005;陈安顺等,2024),大致呈“等间距”展布,是矿集区尺度多中心成矿的表现,每个矿床代表了1个斑岩成矿中心。按“等间距”原则预测,在CP超大型铜金矿床南侧的MG火山-沉积盖层覆盖区,还应存在另一个成矿中心,是有利找矿靶区(MG靶区)。

图10 塞尔维亚Timok 矿集区斑岩铜矿多中心成矿示意图(底图据王虎,2023)

Tilva公司(力拓公司主导)在紧邻MG靶区的东侧,于2020年施工ZK20014孔,在孔深606 m处揭露了视厚5 m的块状铜金矿(1.66%铜,4.73 g/t金),其特征与北部的CP矿床上部带HS型矿化类似,并在深1100 m的强绢英岩化安山岩内揭露出数十米厚的金铜矿化,证实该区存在斑岩成矿系统,但随后在该孔周边布设的十余个追索孔均未见矿(图11a),井中物探方法也未解译出异常,勘查工作陷入停滞。

紫金矿业公司地质专家分析指出,MG靶区成矿条件有利,Timok成矿带矿床埋深从NW向SE逐步加深(图10),Tilva公司勘查深度不够,建议以ZK20014见矿孔为线索,布置针对性的物探工作。通过航空磁法加密(50 m线距)、可控源电磁法(CSEM)、大功率激电(3DIP)等大深度地球物理探测,解译出多个地球物理异常。2022年在位于ZK20014见矿孔西侧的靶区内,实施了TC01验证孔,钻进至1318 m揭露到块状-半块状硫化物矿体(视厚63 m@1.69%铜,0.44 g/t金),由于钻孔事故终孔于矿体中,此孔为MG矿床的发现孔。

研究认为,MG矿床由低品位斑岩矿化+高品位Manto型块状-半块状硫化物矿体组成,为“斑岩+Manto型”成矿组合(图11b)。高品位Manto型矿体产于碳酸盐岩建造的下界面、与含矿斑岩岩枝接触带附近,以充填交代为主,斑岩体内则发育厚大的低品位细脉-浸染状矿化。截至2024年底,MG矿床探获铜金资源量均已达到超大型规模,矿体沿NW走向和倾向仍未封闭,具有较大增储潜力,勘探工作仍在继续。

图11 塞尔维亚MG靶区位置(a)及矿床典型剖面图(b)(TC为探槽编号)

MG矿床的发现,不仅揭示了Timok斑岩铜矿带“Manto+斑岩型”隐伏矿床的巨大找矿潜力,意味着Sillitoe(2010)斑岩成矿组合模式中主要成矿类型在Timok矿集区内均有发现,主要为3类矿化组合:① 斑岩主矿体+上部HS型金铜矿体(Peki, Jama),品位高,产于火山喷发中心环境;② 斑岩主矿体+Manto型块状-半块状铜-铅-锌矿体(VK,MG),品位高,产于成矿斑岩与碳酸盐岩-富钙质碎屑岩建造界面附近;③ 斑岩主矿体±脉状矿,铜品位偏低(NC、MS、MN矿床)。

3.3 黑龙江铜山矿床定位预测:断裂错移矿体预测

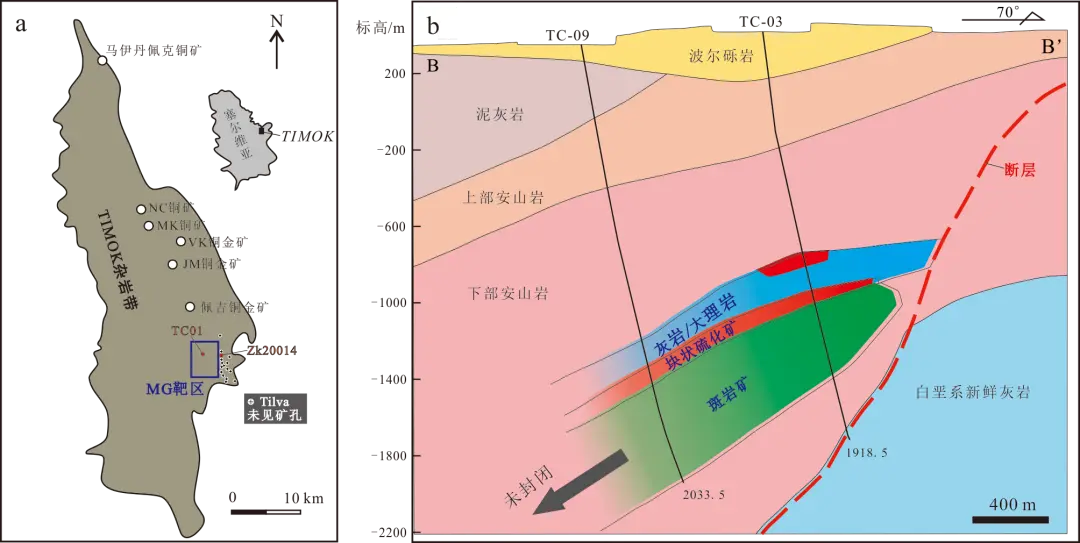

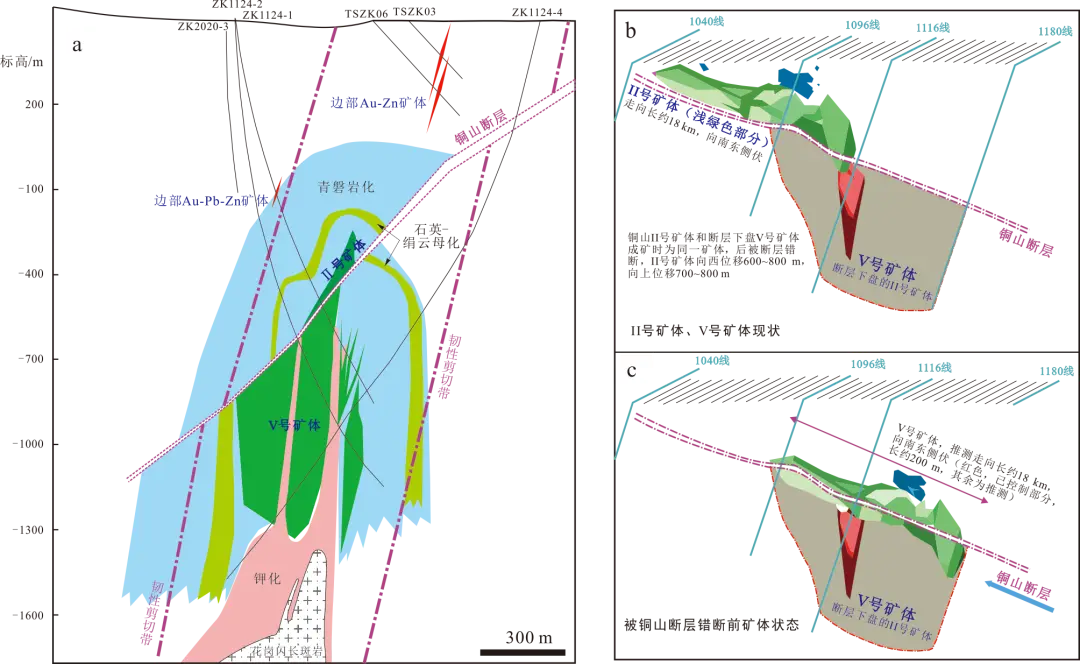

黑龙江铜山矿床位于多宝山矿集区的中部,西与多宝山铜矿紧邻(中心点坐标距离~4 km)。铜山矿床于1958~1961年由多宝山地质勘探队普查时发现地表Ⅰ号矿体,后黑龙江第四地质队(1972~1984年)、黑龙江地矿局二所(1992~1993年)先后对铜山矿区普查和详查,发现了Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ号矿体,总共求得C+D级金属量铜90.58万吨,钼4.29万吨。铜山矿床受近E-W向铜山断裂错动明显,多位学者对该断裂进行了研究和构造恢复(杜琦等,1988; 王喜臣等,2007; 庞绪勇等,2017;Suo, 2023),对于铜山矿床深部矿体的找矿具有指导作用。

2017~2021年,紫金矿业多宝山铜业公司会同相关科研、调查单位,对铜山矿床的蚀变分带进行构造恢复(图12a~c)。根据之前的物探验证孔揭露到的+300 m的厚大黄铁矿化带,结合CSAMT低阻异常、大功率三维激电异常等信息,推测矿体应位于黄铁矿化带的南侧。2020年实施的ZK2020-8验证孔,在深部1000 m以下穿过铜山断层,连续见矿视厚度606.16m@ 铜0.68%,发现了深隐伏的Ⅴ号矿体。2020~2023年勘探工作查明铜山矿区深部Ⅲ号、Ⅴ号矿体资源储量,以当量铜D铜=0.30%为边际品位,提交资源量:铜383.31万吨,铜平均品位0.47%,伴生钼13.65万吨,金 57.80 t,银 1182 t;其中新发现的断层下盘的Ⅴ号矿体,走向120°,长达1800 m,陡倾,埋深650~2000 m,铜资源量281 Mt@铜0.50%,取得了中国东北地区近40年来最重要的铜矿找矿突破。

图12 黑龙江铜山铜矿床矿化-蚀变分带与构造分析简图(据张荣庆,2023)

a. 1124 线剖面图;b. 矿体实体模型;c. 构造复原图

04

展 望

斑岩铜矿曾因品位低而不被认为是有经济价值的矿床。得益于大规模露天开采技术的突破,斑岩型矿床才作为一个独立的矿床类型,并逐步成为全球最重要的铜矿勘查开发类型。随着持续几十年的高强度开发,许多露天开采的斑岩铜矿床正在转入地下开采。自然崩落法是唯一可与露天开采相媲美的地下采矿方法,斑岩铜矿床厚大的矿体规模也适合用自然崩落法开采。位于智利的El Teniente斑岩铜矿是全球最大的采用自然崩落法的地采铜矿山之一。国内中条山铜矿峪斑岩铜矿和云南普朗斑岩铜矿,也都采用了自然崩落法开采。紫金矿业正在对黑龙江铜山铜矿、塞尔维亚Jama铜矿和Peki铜矿下矿带等埋深千米的斑岩铜矿床,开展大规模崩落法采矿研究,并取得了良好进展。

大规模崩落法采矿,使地采成本大幅降低。一方面将改变对低品位、大吨位的斑岩矿床必须“可露采”的传统认知,另一方面,使深隐伏(埋深500 m以下)的斑岩铜矿找矿勘查提上日程,这将显著扩大斑岩铜矿的找矿空间和资源潜力,促进新一轮斑岩型矿床找矿突破。

对寻找可露天开采的斑岩型铜(钼、金)矿床,在地质选区(地质填图)的基础上,应用遥感蚀变填图、化探扫面技术,以及磁法、激电等地球物理探测技术,是行之有效的勘查技术方法组合。但当寻找深隐伏斑岩铜矿床时,遥感方法、化探扫面和常规激电探测技术(有效探测深度<500 m),其有效性大幅降低。为适应深隐伏斑岩铜矿的找矿勘查,必须创新勘查理论和技术方法。理论创新有待解决的关键科学问题包括:多尺度斑岩成矿系统形成机制及定位规律,矿化-蚀变分带规律及成矿模式完善,成矿岩套岩浆演化及岩体成矿潜力评价,等等;有待攻克的新技术方法包括:成矿系统三维填图方法,高精度大深度地球物理探测技术的研发与应用,蚀变矿物填图技术,地质大数据与AI技术应用,等等;鉴于深隐伏矿勘查的高风险和高成本,在勘查战略选择上,应以棕地勘查(Brownfield Exploration)为主,就矿找矿是深隐伏斑岩铜矿找矿勘查的最佳途径。